広報誌「はんてん木」

浅井ヘルスケア グループ内の出来事をまとめた広報誌です。

第58回 日本てんかん学会学術集会に参加しました

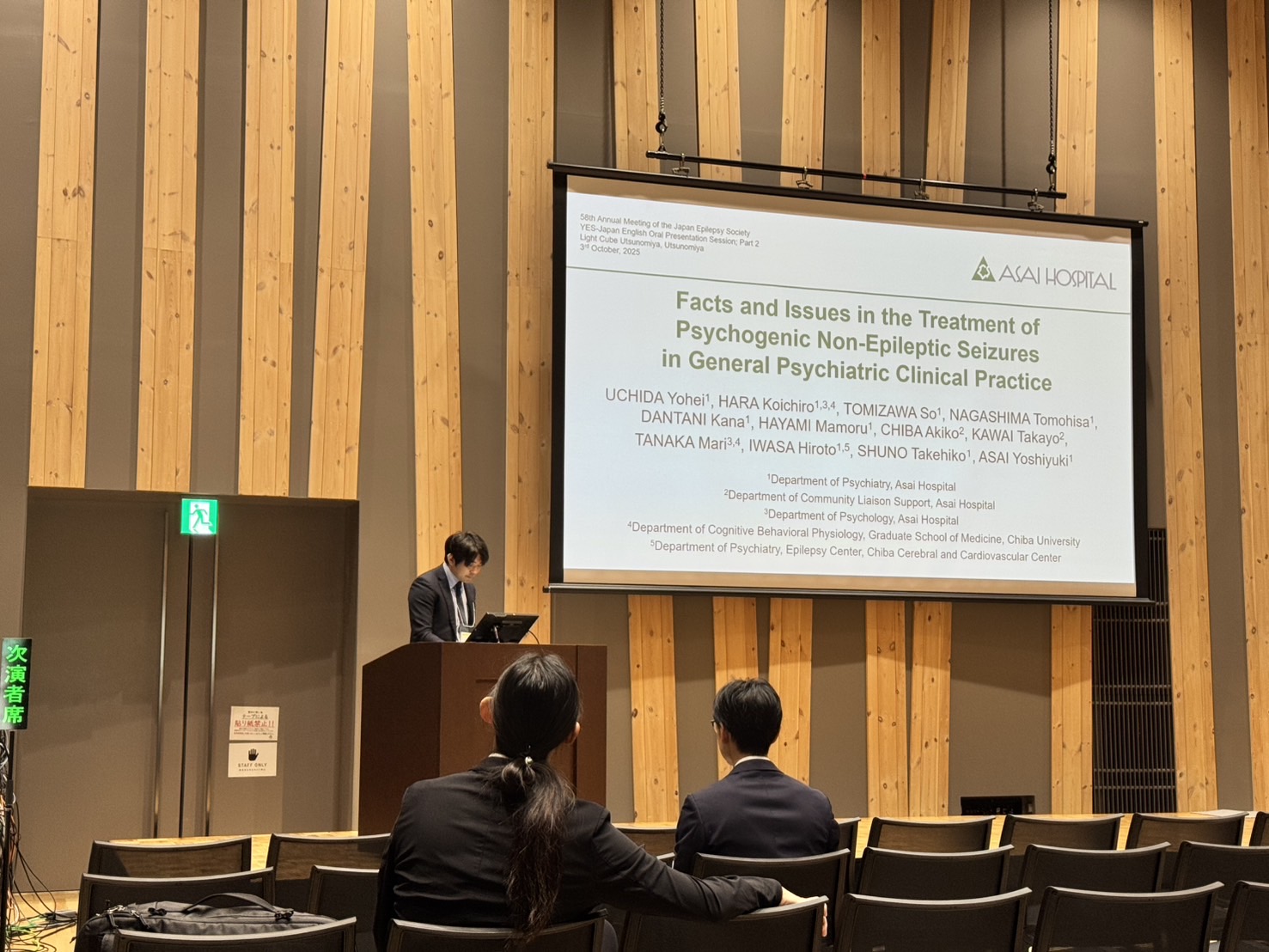

10月2日(木)~4日(土)に、栃木県宇都宮市で行われた『第58回 日本てんかん学会学術集会』に参加しました。今回、浅井病院からは5演題の発表があり、2日・3日の2日間、それらを中心に様々な発表を拝聴し、私も口頭での発表をさせていただきました。

初日は心理科・公認心理師が「てんかん診療における心理職の多面的な関与の必要性:就労リハビリテーションと認知行動療法を中心に」というタイトルでシンポジストとして発表されており、拝聴させていただきました。当院でのてんかん診療における心理職の関わりについて、非常に分かりやすく発表されており、またてんかん診療においての心理職の関与の重要性を強く感じました。午後には「一般精神科臨床における心因性非てんかん性発作診療の実態と課題」というタイトルでPNES診療における一般的な精神科診療の重要性を、当院での診療データをもとに発表をさせていただきました。幸いにも多くのご質問をいただき、関心を持っていただけたのではないかと思います。

2日目はYES-Japan English Sessionという企画で、前日の内容を英語で発表させていただきました。英語での口頭発表の機会は希少であり、そのうえ海外での学会ではもらえないような発表自体へのフィードバックを手厚くいただくことができ、大変勉強になりました。その後、シンポジウム:「てんかんの生涯診療:真の長期包括的てんかん医療を求めて」で、原院長補佐兼外来部長の「てんかんをもつ人が中高年になったとき:多様な課題と包括的支援について」というタイトルの発表を拝聴させていただきました。非常に精神科的な、熟練した素養にあふれる内容で、感銘を受けるとともに、自分の普段の心療を省みて襟を正す気持ちになりました。また、このシンポジウムでは神経内科や小児科、精神科、脳外科の発表があり、それ以外でも学会全体で非常に多くの科、職種が参加していることが印象的でした。その他、様々な領域の発表を拝聴させていただき、それぞれの領域でのてんかん診療や研究の方向性がどういったものなのか、部分的ではあるものの、ある程度の具体性をもって知ることができ、非常に有意義でした。

実際にてんかん診療においては多くの専門科、職種が関わっていますが、それぞれの領域に得意分野や強みがあり、相互理解の上でそれらを生かしながら多職種で連携をしていくことが非常に重要だという側面があると考えます。浅井病院では、千葉県循環器病センターとの診療連携体制や、共同でのカンファレンスの開催などを行っており、千葉県全体でもてんかん診療ネットワークの整備が進んでいます。今後さらに連携を図っていくにあたって、制度やネットワークの形成というマクロなつながりや、実際に診療に関わっている個人間でのミクロなつながりを作っていくことが重要であると考えます。そういった点において、学会に参加して他領域の方々と関わりを積極的に持っていくことは、てんかん臨床においてかなり直接的な意義があると感じました。

2日間での参加でしたが、大変有意義な学会参加でした。スキマ時間に宇都宮ライトレール(LRT)に初めて乗ってみたのですが、鉄道と路面電車の中間であるライトレールが宇都宮を走行する背景(wikipediaに詳しい)を感じながらの乗車は楽しいものでした。